“ 農業 ” よりも “ 植物を育てる ” という原点に

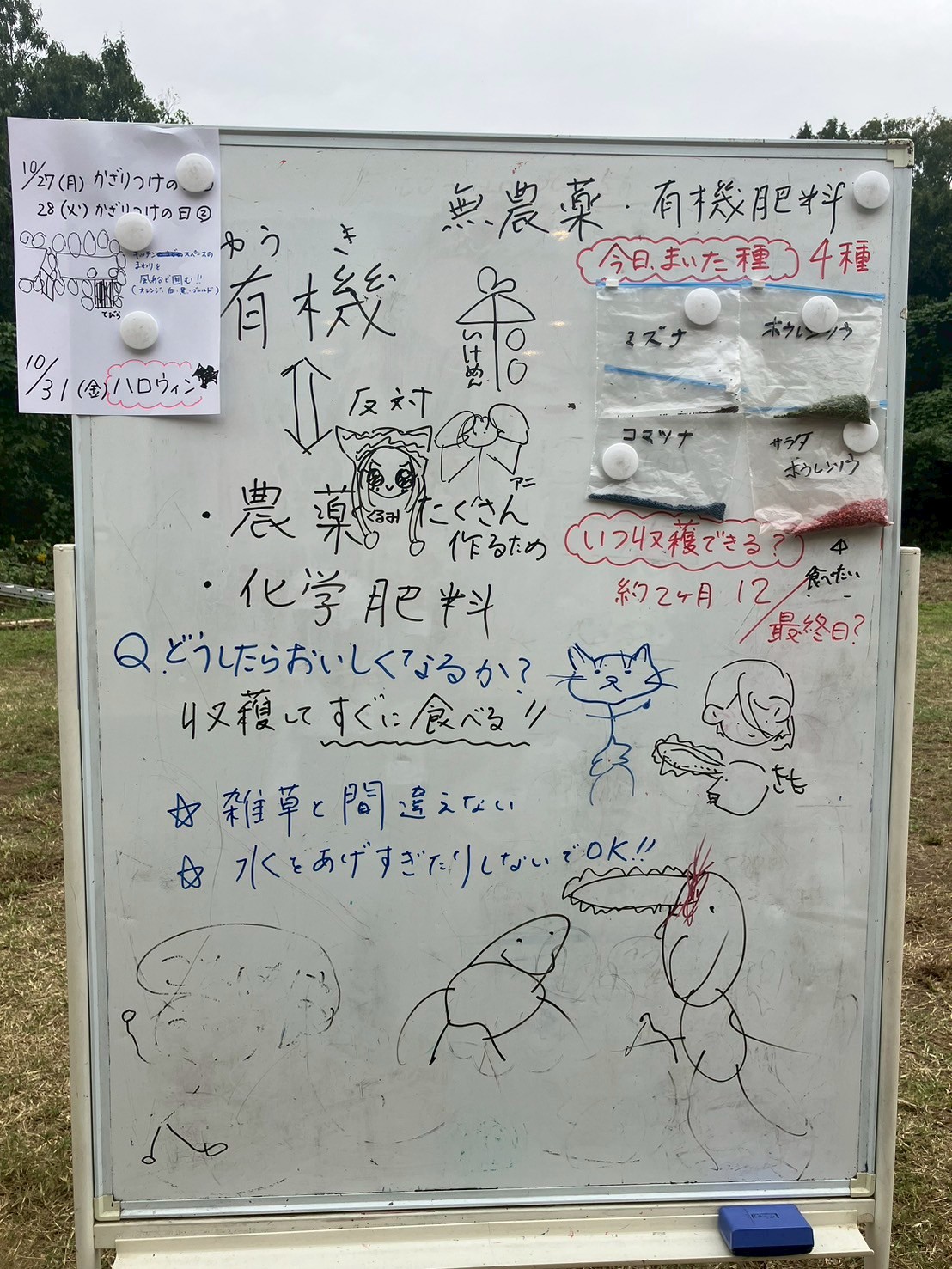

今回、フリースクール「ぴおねろの森」(HP)で行った有機野菜の授業では、

「農業を教える」よりも「植物を育てる」という感覚を伝えることを大切にしました。

もともと森の一角にうねのある畑スペースを使わせてもらい、 えか自然農場さん(HP)からご寄付いただいた有機野菜の種と肥料を使って、子どもたちと一緒に小松菜やほうれん草を植えました。

「農業」よりも「植物」

どうしても「農業」と聞くと、効率や合理性、見た目の美しさといった“業”の要素に目が行きがちです。

でも今回の授業では、あえてそうした“完成度”から離れ、「植物を育てて、食べる」というシンプルな出発点に立ち返りました。

たとえば、

有機栽培では雑草が生えてくる中で芽の見分けが難しくなる。

だからこそ、整列させて種をまく理由を学ぶ。

また、種を流さないようにうねをつくる、水はけを考える、

種は土に“軽く埋める”ことで発芽できる——。

そんな一つひとつの作業が、

「植物の都合に寄り添う」という体験そのものでした。

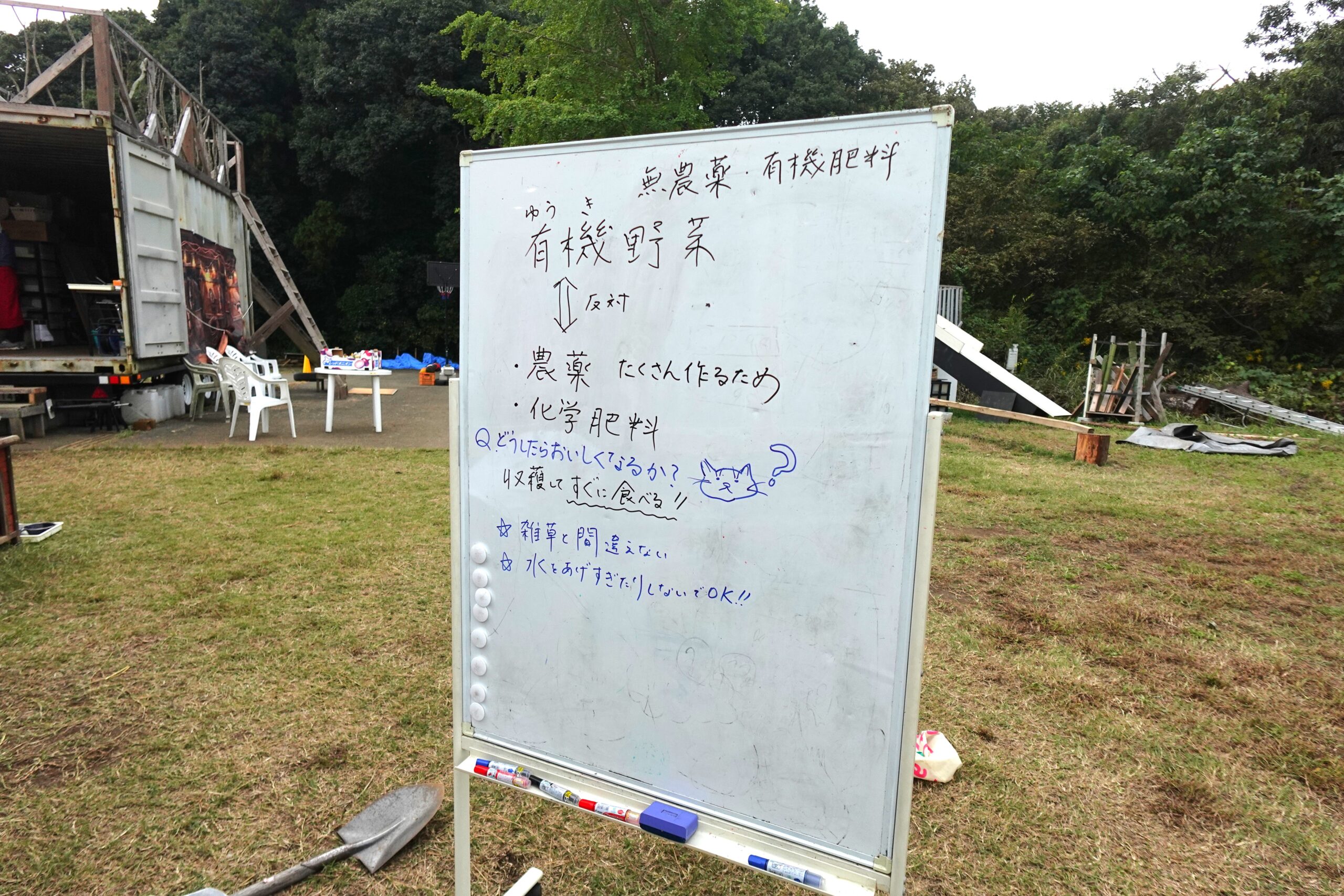

「有機」は “ 理想 ” ではなく、“ 観察 ” の学び

座学では、有機農業と慣行農法の違いにも触れました。

「化学肥料や農薬がすべて悪いわけではない」という前提の上で、

なぜ人がそれを必要としたのかを考える。

そこから、有機農業を “ 理想 ” としてではなく、

自然の中でどうバランスを取ってきたかを観察する学びとして伝えました。

「農業」ではなく「成長を見る」

えか自然農場さんからいただいた有機肥料を

さかさかっと混ぜて、種をぱらぱらっとまくだけ。

それでも、芽が出て、伸びて、時に止まり、ある日ぐんと背を伸ばす。

まるで生き物の呼吸を感じるような体験です。

子どもたちは「育たない」と思ったり、「急に大きくなった」と驚いたり。

その一喜一憂が、植物が生きているという実感そのものでした。

「真面目な子どもたちの畑」

そして何より面白かったのは、

「ふわっとした授業にしたかった」のに、

子どもたちがあまりに真面目で、

結果的にとてもきれいで整った畑ができあがったこと。

予定していなかった“完成度”に、

自然と人との関わりの面白さを改めて感じました。

結び:収穫までの時間を、観察として楽しむ

今回の畑づくりは、まだ “ はじまり ” です。

芽が伸びたり止まったり、天気や虫に揺さぶられながら、

野菜たちはゆっくり生きています。

その過程を、「結果」ではなく「観察」として楽しむ。

それが、子どもたちが自然から学ぶいちばん豊かな時間になると思っています。

有機野菜の種と肥料提供:えかファーム(https://www.ecafarm.jp/)

開催地:ぴおねろの森(https://www.pioneronomori.com/)