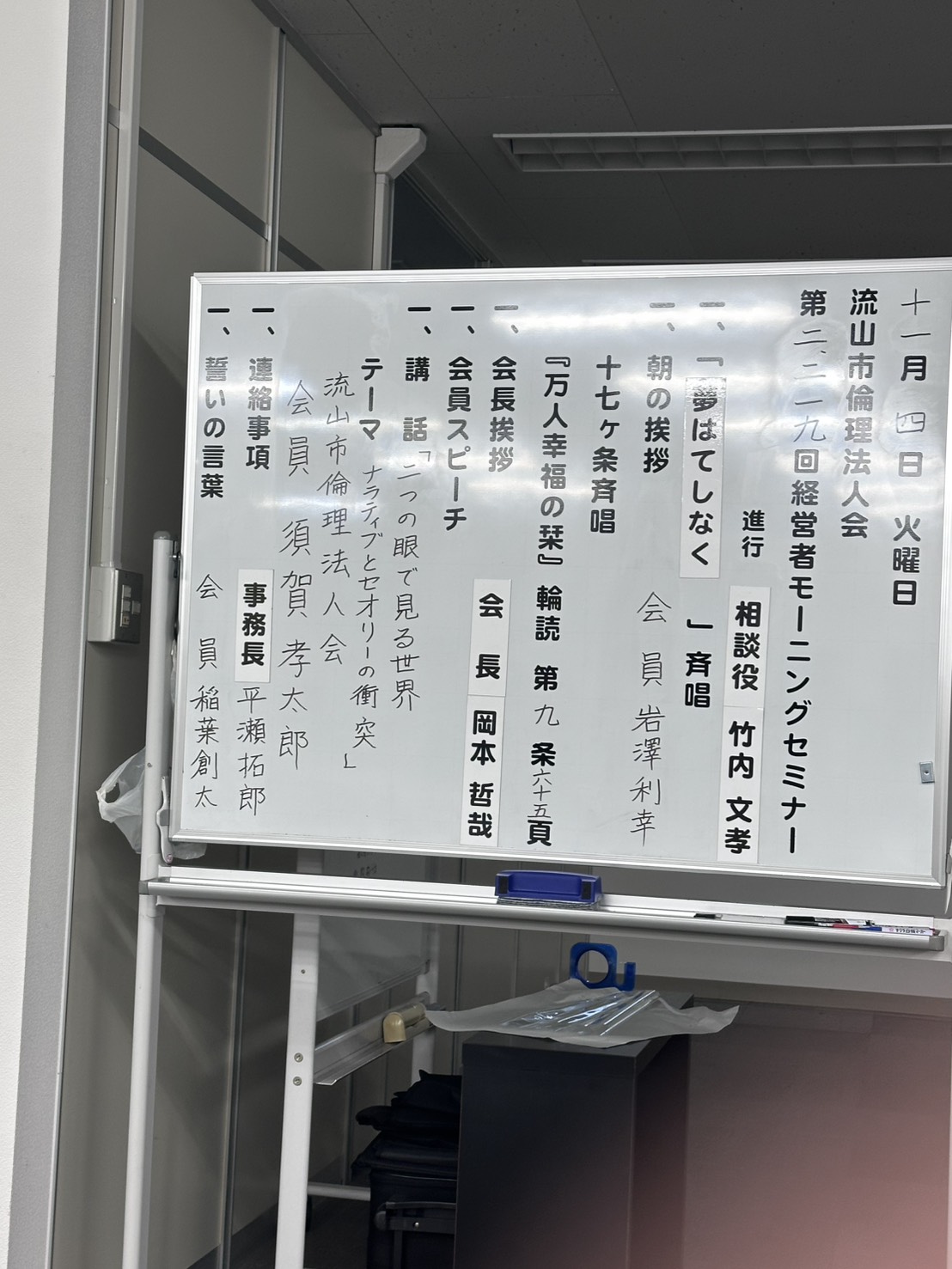

先日、千葉県倫理法人会のモーニングセミナーにて、「ナラティブとセオリーの衝突」というテーマで講話をさせていただいたときのお話です。

今回の登壇は、岡本会長のご厚意によるものだった。

正直、私は朝がとても苦手だ。

当日は朝5時集合。まだ夜のような暗さの中でリハーサルを行い、

声を張り上げての朝礼から一日が始まった。

20年前にも一度、同じ会に参加したことがあるが、

そのときは「強制的にやらされている」という印象しか残らず、入会には至らなかった。

それが今回は、まったく違う感覚を得た。

3歳で気づいた “ 儀式 ” の意味

年齢を重ねると、日々の中に緊張感や通過儀礼のような瞬間が少なくなっていく。

理不尽なことや不条理はあっても、それを通じて心が引き締まる機会は減っていく。

そんな中で、早朝にお腹から声を出し、姿勢を正し、「はい」と返事をする

一見単純な行為の中に、忘れていた感覚があった。

それはまさに “ 初心に帰る ”という体験だった。

さらに、この場を支えているのは、地域の経営者や会長、社長といった方々。

世代を超えて同じ所作を行い、朝の空気を共有するということ自体に、

ある種の清らかな緊張感があった。

倫理法人会という場が、単なる経営団体ではなく、

「非日常の儀式としての学びの場」であることに、初めて気づかされた。

自分を“開く”体験としての講話

私はこれまで、人前で話す機会には比較的慣れている方だ。

しかし今回は、地元で育ち、子供の頃から知っている人たちの前、

しかも実績ある経営者たちを前にして話すという、

まったく異なる種類の緊張感があった。

内容そのものよりも、「自分がどのように受け止められるか」を超えて、

純粋に“今この瞬間を乗り切る”という感覚に集中していた。

それは、プレゼンでも講演でもない、

“心の筋肉を試される場”のようでもあった。

終えた後には、久しぶりに「やりきった」という達成感が残った。

倫理法人会という「非日常の学校」

この体験を通じて、私は改めて感じた。

倫理法人会は、商工会やビジネス交流会とは本質が異なる。

それは、経営のノウハウを学ぶ場ではなく、

「経営者が人間としての原点を思い出す場」なのだ。

言葉を変えれば、

“ 形式を通して心を整える ” ことに価値がある場所。

若いころはそれが形式的に見えたが、

今はその「型」の中にこそ自由があると感じる。

結び

全国に広がるこの会にせっかく入ったのだから、

どれだけ自分の中の解像度を高められるかを、これからの挑戦としたい。

倫理法人会は見学無料で、誰でも参加できる。

朝が得意な人はもちろん、むしろ朝が苦手な人にこそ、

この“非日常の朝”を体験してほしいと思う。

最近は若い世代の会員も増えているそうだ。

私自身も、43歳にして再び「朝の意味」を学び直した。

それは、単なる早起きではなく、

“心の姿勢を整える時間”だったのだと今は思う。