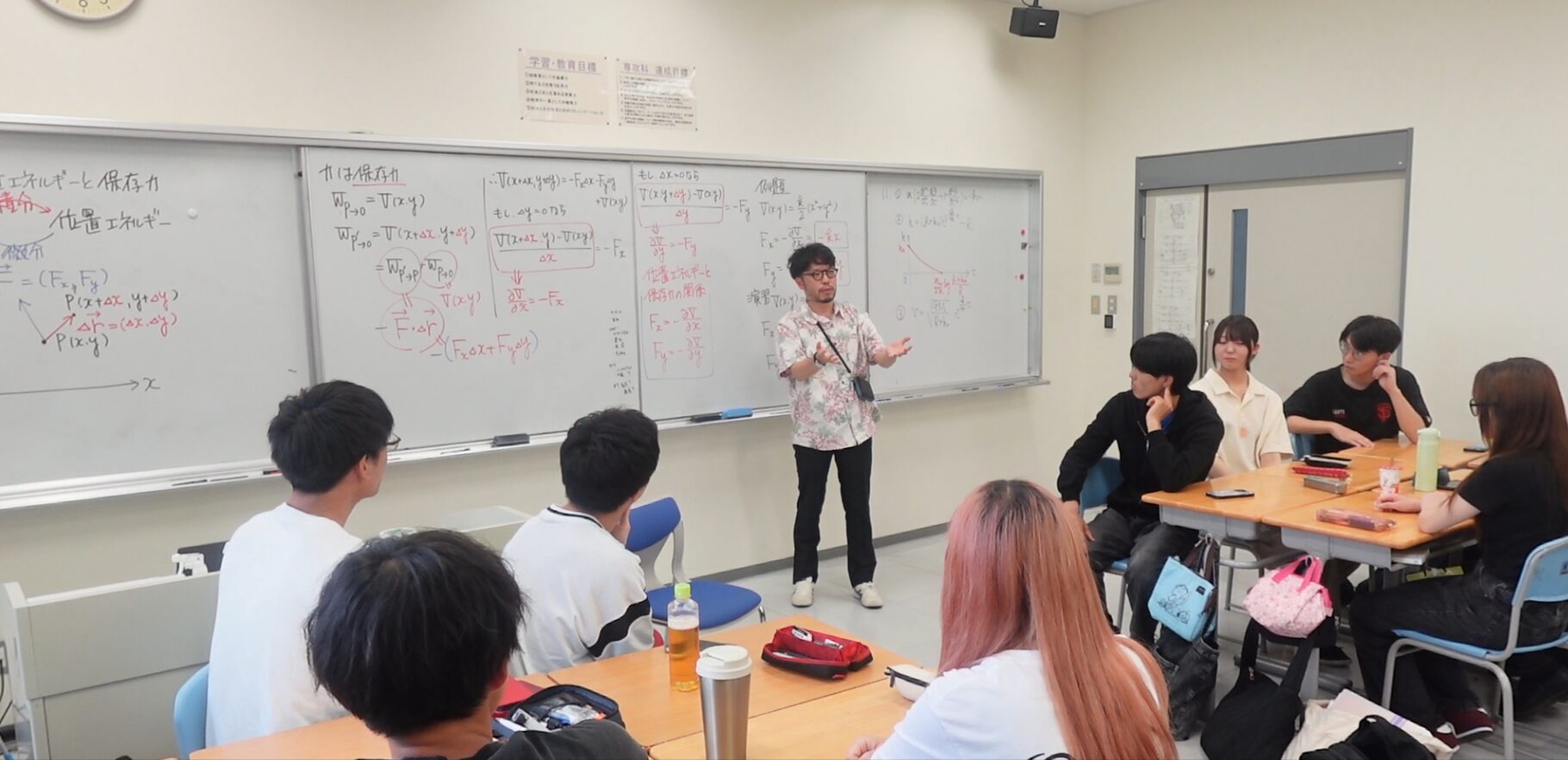

高専生への初の授業で伝えたこと

鳥取県・米子高専の建築科4年生。大学でいえば1年生に相当する若者たちとの出会いは、「不安とは何か」をテーマにした授業でした。知的好奇心が高く、将来像を描き始めるこの時期に、不安という曖昧な感情を扱うことは大きな意味があります。

授業ではまず「不安はなぜ生じるのか」を考え、大人でも抱える感情であり、経験も権限も少ない子どもが感じるのは当然だという共通認識を持ちました。

さらに、人口減少や経済不安など社会の構造的な不安を俯瞰し、それをどう自分たちの生き方や価値創造に活かすかを考えていきました。

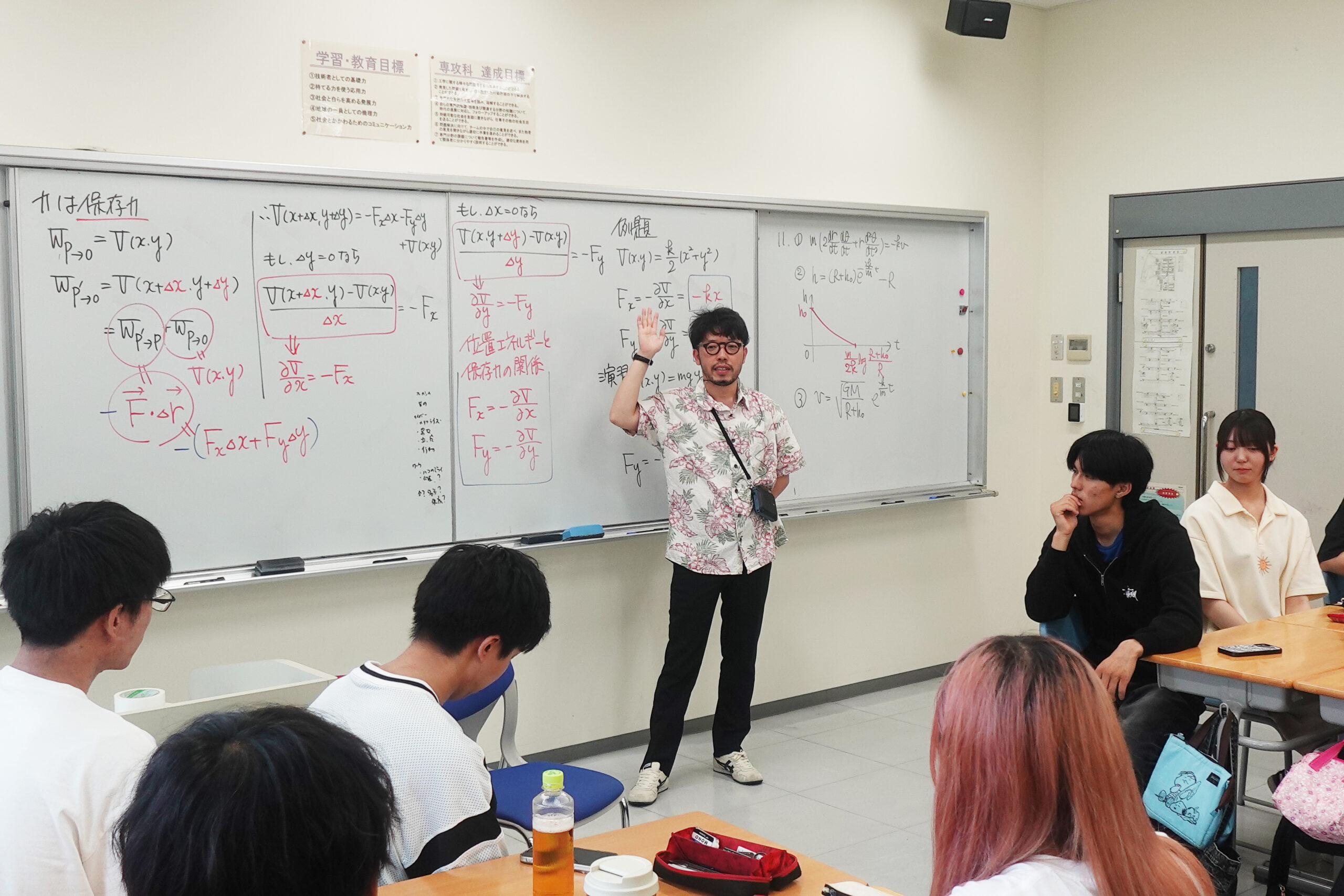

チームでアウトプットを出ワークショップ

後半はワークショップ形式で、彼らにある種 “ 社会人のような試練 ” を与えました。

- 前提条件:人口減少と空き家の増加

- 制限:納期、予算、実現可能性などは無視

- 指示:抽象的。制約なし。時間は限られている。

- 目的:チームで1つのアウトプットをつくる

これは、社会において頻繁に直面する「曖昧なミッション」と「短いスパンでの協働」を疑似体験する試みでした。事業計画の型にはまらず、「どうしたらいいですか?」という問いへの正解もあえて提示せず、手探りで創造するしかない場を設定しました。

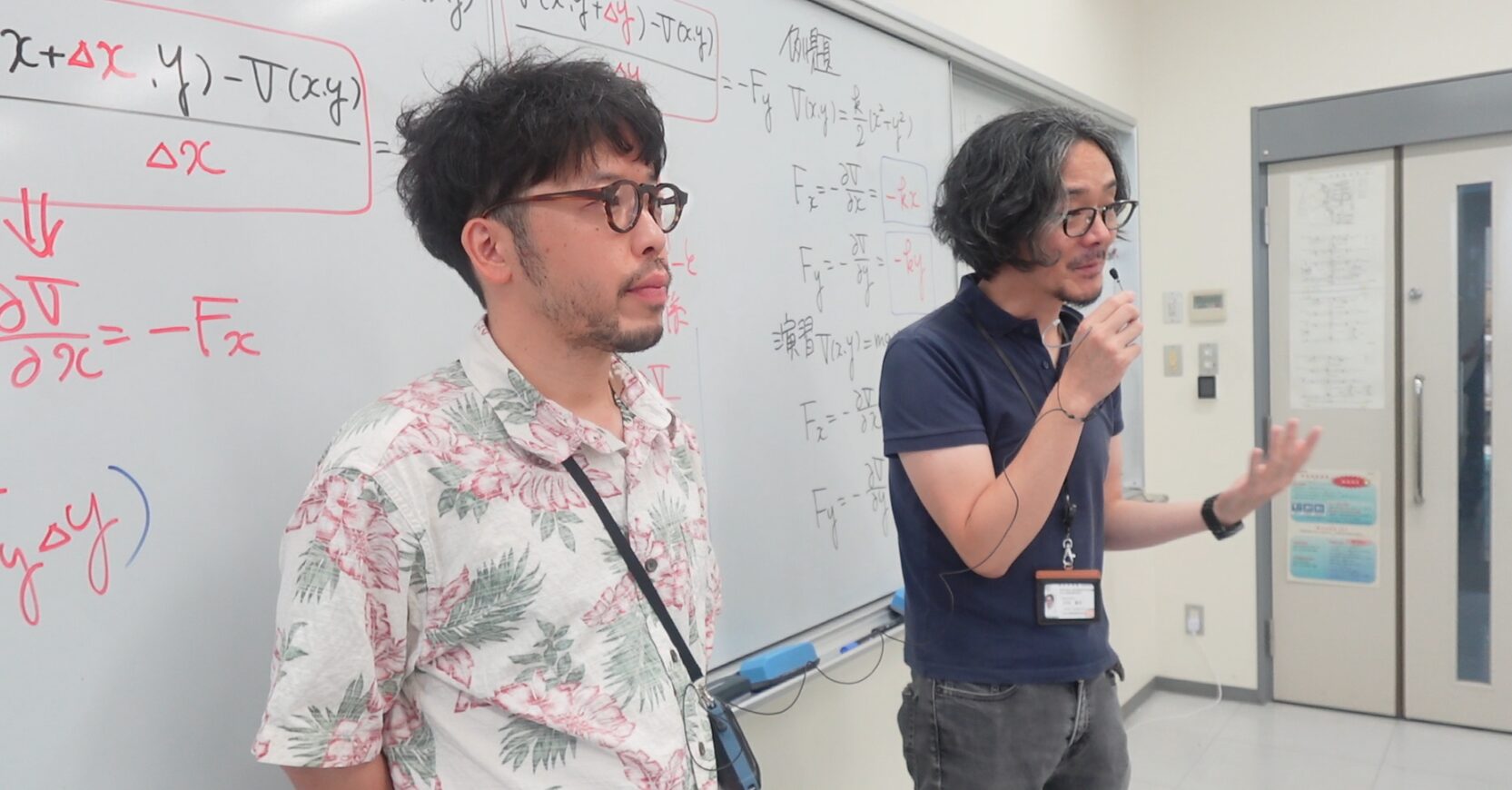

質問の嵐と高専生の知的な反応

驚いたのは、高専生たちの “ 問いの鋭さ ” でした。

彼らはまじめで誠実だからこそ、「評価の基準は?」「前提条件は?」「このアウトプットの目的は?」と条件設定を詰めようとします。これは、評価されることへの敏感さでもあり、また「きちんと答えたい」という強い責任感の表れでもあるのでしょう。

社会では、しばしば抽象的な依頼に、仮説を立て、リスクを予測し、最低限の期待を超えるアウトプットを出すことが求められます。その不確実性に対する免疫を、このワークを通じて少しでも得てくれたならば、この試みは意味を持ったと言えるでしょう。

チームで何かをするということ

チームで作業することの難しさも、彼らにとっては新鮮な刺激だったようです。

どのようにチームを組むかで、柔軟性も発想の幅も全く異なってくる。それぞれの個性を活かす、あるいは譲り合う、もしくは責任を引き受ける。月曜日の午前中という少しハードな時間帯にもかかわらず、どのチームも懸命に試行錯誤し、時にはストレスを感じながらも、誠実に取り組んでくれました。

これから社会に出る彼らへ

高専生は社会に出ると「できる人」として期待され、時に過度な期待や早すぎる責任、結果重視の環境に置かれることもあります。ですが、混沌とする社会で本当に必要なのは、 「見失わない力」です。

理想と現実が違っても、自ら目標を立て直し、再設定する力。そして<「勤労」や「社会貢献」に喜びを見出せるしなやかな知性こそが、彼らの未来を支える“武器”だと思います。

授業を通して、伝えたかったことはたったひとつ。

「不安は敵ではなく、武器に変えられる」ということ。

この知的な若者たちが、未来の不確実性を前向きに捉え、自らの創造力と判断力で道を切り拓いていくことを、心から願っています。