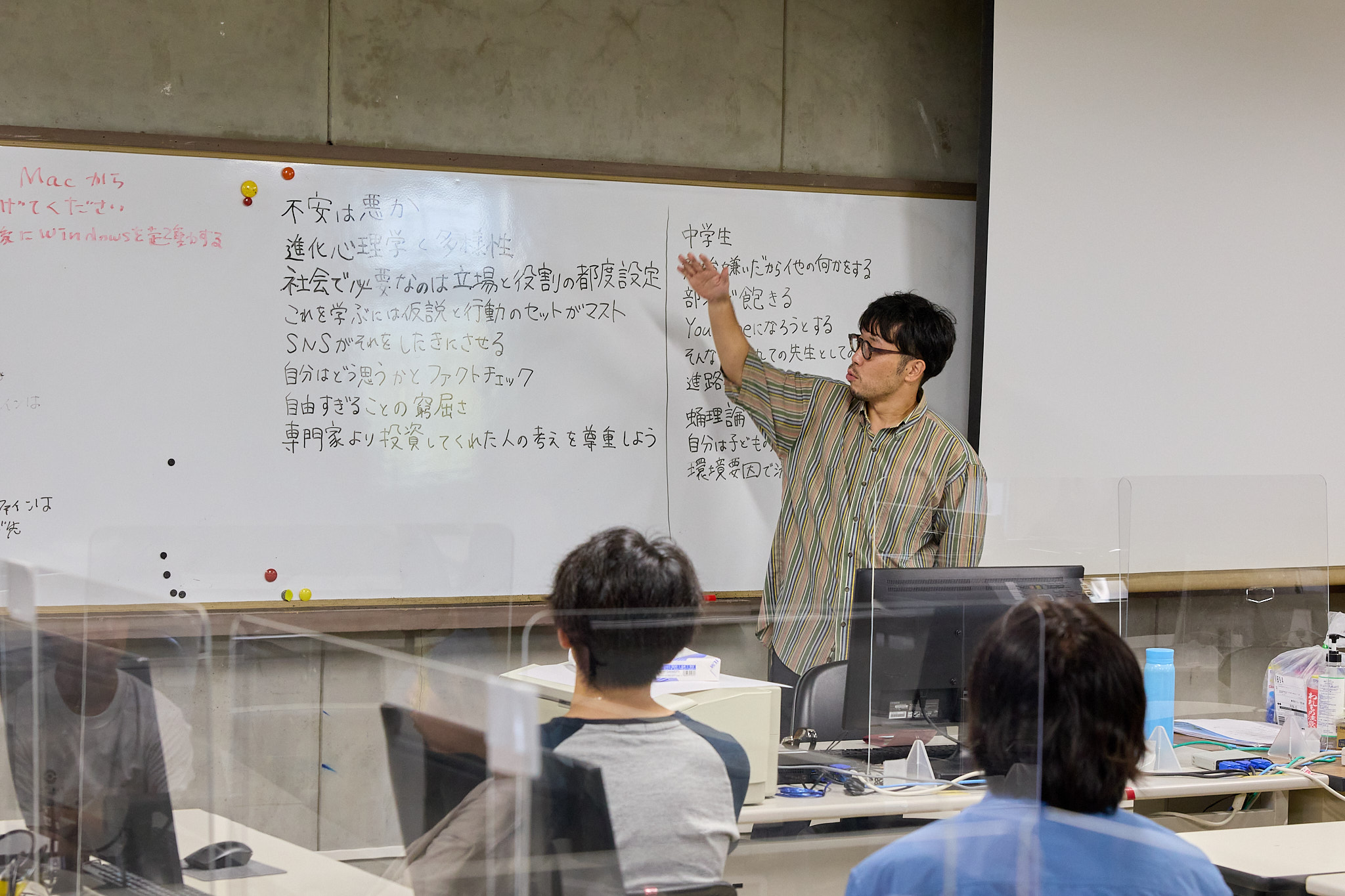

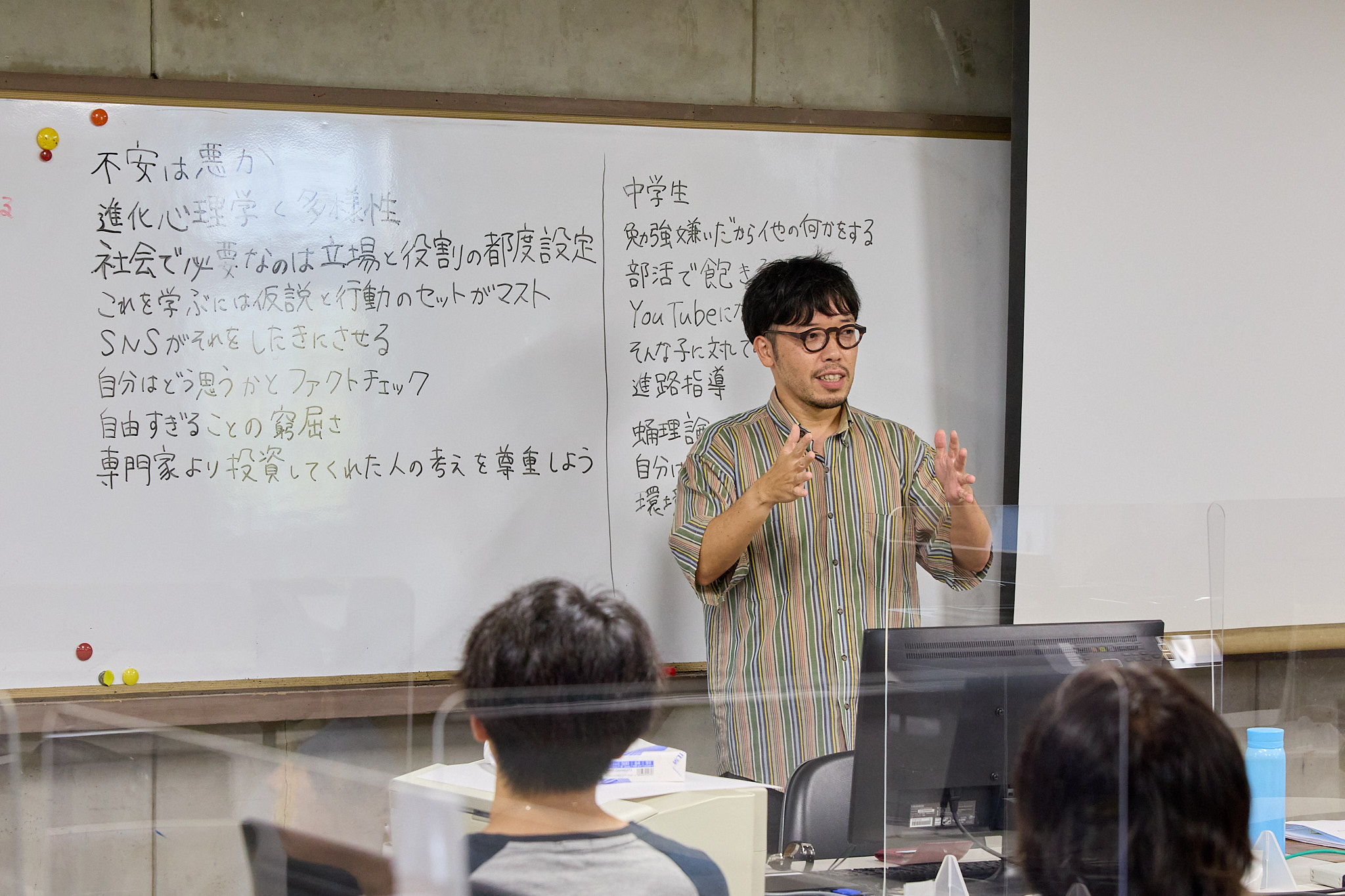

奈良芸術短期大学さんにて、「不安の可視化圧縮」をテーマにした出前授業を行いました。

詳細は前回のコラムより→https://otakanomorifirm.com/delivery-lessons2/

対象は教職課程を履修する2年生。将来、教育現場に立つことを目指す彼らにとって、「不安」とどう向き合うかは避けて通れないテーマです。

今回の授業では、私がこれまで教育現場や企業研修で行ってきた「不安を否定せず、構造として理解する」メソッドをワークショップ形式で体験してもらいました。

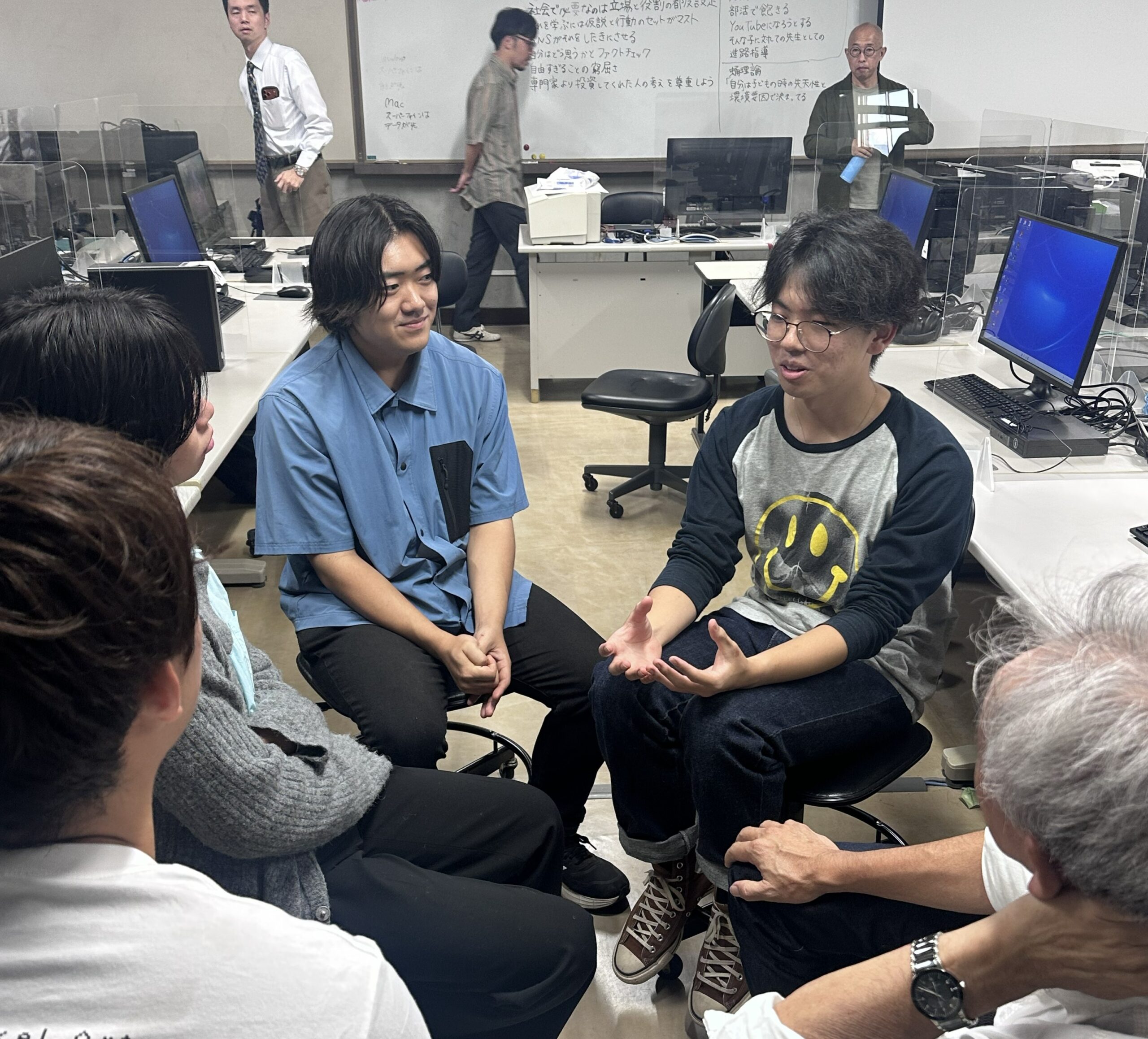

テーマは、仮想の中学生の進路指導。各班が「どんな言葉をかけ、どう導くか」を話し合いました。

現場で見えたのは、“共感性の臨界点”

参加した学生たちは、最初から驚くほどスムーズに要領をつかみ、自由に発言を重ねていきました。

年齢が近いこともあり、「先生として上から教える」というよりも、「同じ目線で寄り添う」感覚を持って臨んでいました。

印象的だったのは、彼らの中にある“素の共感性”です。

「その子の世界観を知りたい、と思った。」

「相手を否定せず、でも行動に移させる関わりが大事。」

「不安は悪いことじゃなく、真剣に取り組んでいる証拠。」

彼らの言葉には、まだ制度に縛られていない、教育の原初的な熱がありました。

「勉強は大事だけど一番じゃなくてもいい」

「とりあえずやらせてみて、その中に学びがある」

という発言もあり、

“正しさ”よりも“納得感”を重視する、新しい教育観が自然に芽生えていることを感じました。

不安の再定義——「蛹の時間」を生きる力へ

「不安」というテーマを通して、学生たちは自分の内面を見つめ直しました。

ある学生はこう書いています。

「不安はできれば避けたい感情だったけど、“蛹理論”の話を聞いて考えが変わった。

無理に外の刺激を取り込まず、自分を整える時期があってもいいと思えるようになった。」

この「蛹理論」は、変化の前に必ず“閉じた時間”があるという考え方です。

インターネットやSNSで情報があふれる時代にあって、自分を守る静かな時間の価値を学生が自ら言語化したことに、

私は強い希望を感じました。

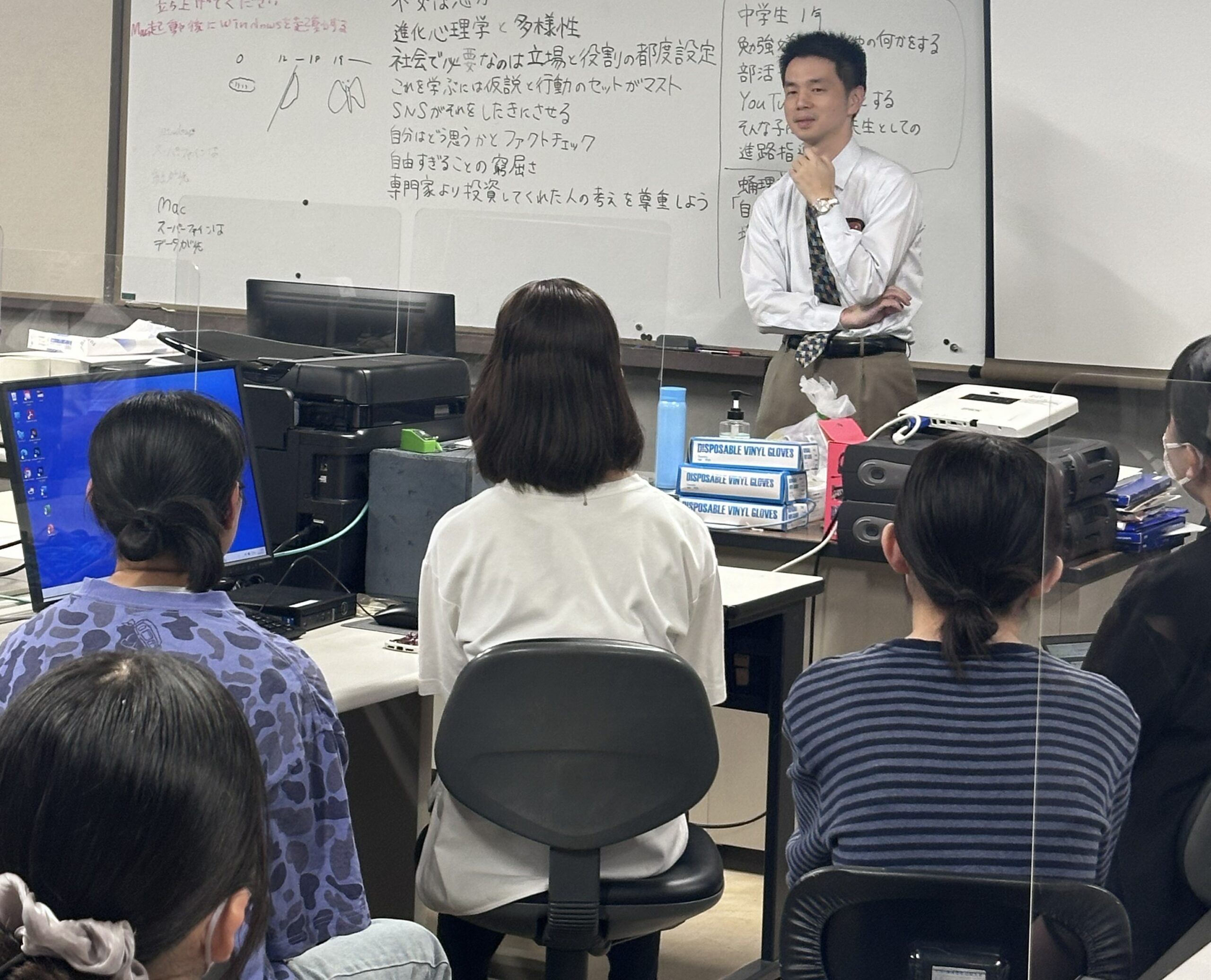

対話と多様性の中で芽生える“教育者としての感性”

授業後の感想には、次のような言葉も並びました。

「人の考え方は様々で、指導の仕方も一つじゃないと気づいた。」

「他の班の意見が自分と全然違っていて、教育には正解がないと感じた。」

「どうしてそう思ったの?と聞き返すことで、相手の深い部分が見えると思った。」

こうした声から見えるのは、“共感”と“構造理解”の両立です。

単に相手の気持ちに寄り添うだけではなく、背景を読み解き、行動へ導くという新しい教育感覚。

それはすでに“先生の卵”を超えて、“次世代の教育者”の感性そのものです。

生徒の声が教えてくれたこと

ワークショップの終盤、ある学生がこう話してくれました。

「自分が最も良いと思っていた考えも、相手にとっては意味がないこともある。

相手の立場に立つって、本当に難しいけど、だからこそ面白いと思った。」

この言葉に象徴されるように、学生たちは“教育とは正しさを押しつけることではなく、

関係をデザインすること”だと自然に理解していました。

今回の取り組みを通じて見えたもの

不安の可視化圧縮は、単なる心理ワークではありません。

教育者・学生・企業人すべてに共通する「人との関係構築力」を育てる実践型プログラムです。

“相手の内側を理解し、行動を促す力”は、学校教育だけでなく、組織づくりや人材育成の現場にも応用できます。

この授業をきっかけに、ある学生がこう書いていました。

「不安は成長の前触れ。今の自分に必要な時間なんだと思えるようになった。」

この一文が、すべてを物語っていると思います。

不安を避けるのではなく、言葉にして可視化し、圧縮して次へ進む。

それが、教育にも、企業にも、人づくりの本質にも通じる“成長の技法”なのです。

おわりに

今回の奈良芸術短期大学での取り組みを通じて、私は「未来の先生たちは、すでに教育を再設計し始めている」と確信しました。

そして、こうした授業が学校教育や企業研修の中に広がっていくことで、

「不安に強く、共感に深い」社会が少しずつ形になっていくと感じています。

この出前授業をきっかけに、「うちの学校でも」「うちの会社でも」取り入れてみたいという声が増えれば、

それ自体がすでに“教育の連鎖”の始まりです。