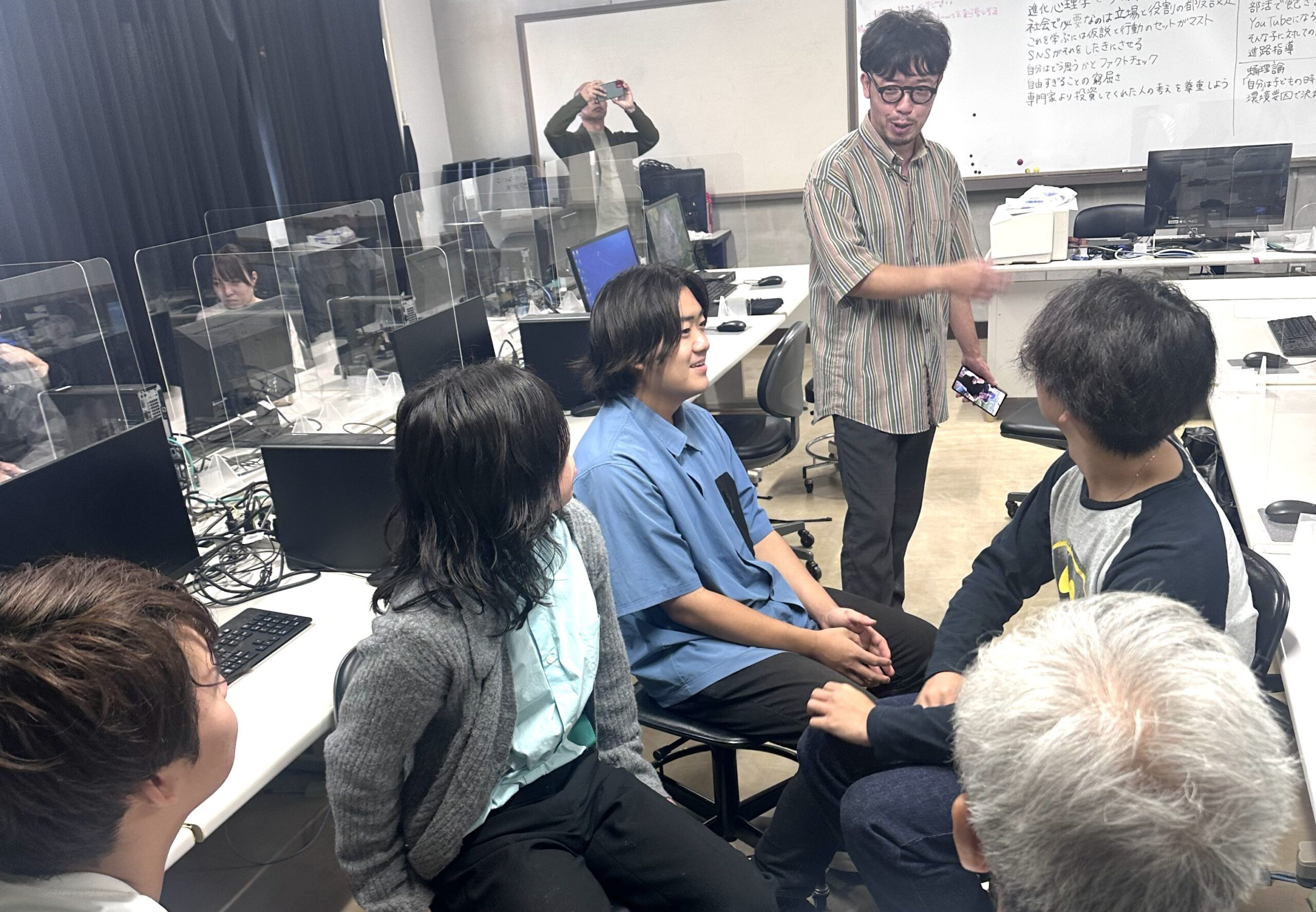

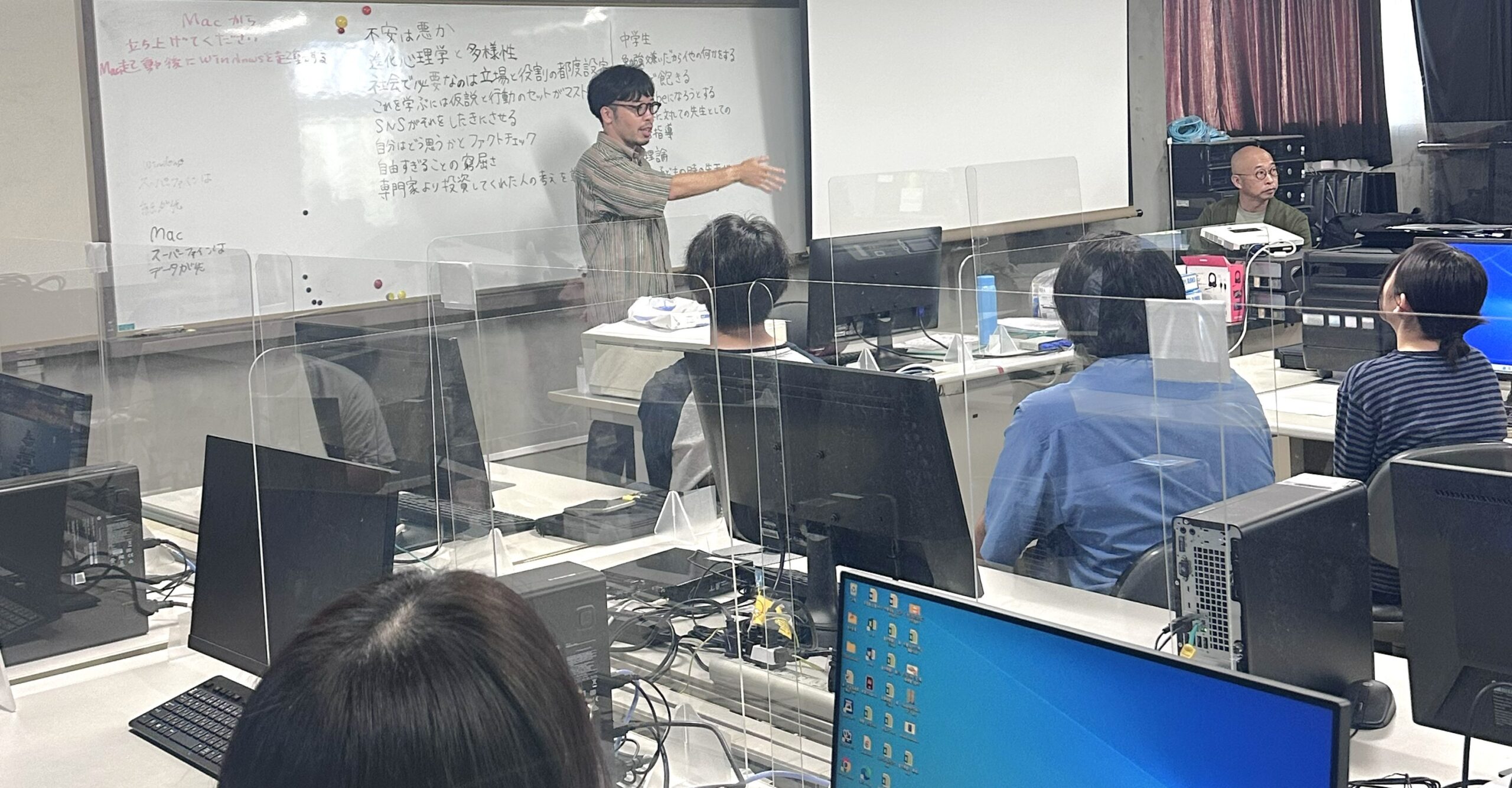

先日、奈良芸術短期大学さんにて、「不安の可視化圧縮」をテーマにした出前授業を行いました。

学生たちの印象

対象は2年生で、教職員免許取得を目指し日々勉強に励む学生たちです。大学からは

「やる気があって優秀な学生」 と聞いていましたが、実際に向き合ってみるとその評価に納得しました。授業の要領をすぐに理解し、自分の意見を積極的に発言する姿勢が見られ、ワークショップにおいても深い共感性を発揮していました。

共感性の強さと距離感

今回のワークショップは、モデルとなる中学生の進路指導を考えるというテーマでした。

興味深かったのは、学生たちが「先生」という立場からではなく、年齢の近さや自身の美術への志向、そして「自分の得意を見つけることに悩んだ経験」から、まるで“共感的な先生”のような立ち位置で臨んでいたことです。教育実習を終えたばかりで学校現場も知っている彼らですが、まだ「先生という看板の重さ」に縛られていないため、子どもに寄り添う柔らかな姿勢を保っていました。

例えば「勉強は大事だけれど、一番でなくてもいい」という発言は、現場に入ると口にしづらいものです。しかし彼らは自然にそのような言葉を投げかけられる。これは共感性が強い証拠であり、逆に学校の制度や“先生らしさ”に囚われていくと失われてしまう部分だとも感じました。

教師になる前の“伸びやかさ”

私が改めて気づかされたのは、教師を目指す若者が「共感性の高さ」と「素直な視点」を持ちながらも、制度の枠組みに入っていく過程でそれを徐々に削られてしまう危険性です。共感を基盤にした先生像は、子どもにとっても大きな支えになるはずです。にもかかわらず、現実の学校では先生が孤立し、子どもとの距離が生まれてしまう。この構造そのものに課題があるのではないかと強く考えさせられました。

将来への期待と背景

今回出会った学生たちは、決して自己肯定感が高いわけではないと事前に聞いていました。しかし、授業を通じて見えた彼らの「意見を持つ力」「目の輝き」 はとても印象的でした。きっと良き先生になり、あるいは芸術家としても道を切り拓いていくはずす。そして何より、こうした姿勢を育んできたのは、日頃から指導にあたられている天根先生の存在が大きいと感じました。良き指導者がいるからこそ、学生たちは共感性を失わず、自分の意見を磨けるのだと思います。

結びに

教育とは「正しさ」だけで成り立つものではなく、子どもとの距離感をどう築くかでその質が決まります。奈良芸術短期大学で出会った学生たちは、その大切な感覚をまだ失っていませんでした。彼らがこの感性を持ち続け、未来の教育現場で活かしていけるよう願わずにはいられません。

【褒めラップで世界を面白くするYO!!】田中悠さんが即興でラップを披露してくれた👏

田中さんのインスタグラムはこちら